シャフリングベビーって知っていますか?

この記事を開いてくださった方の中には、現在子育て中で、我が子がなかなかハイハイしなくて大丈夫かな、、、と思って、検索をかけてみた!なんて方もいらっしゃるのではないでしょうか?

私の娘も実際にハイハイせず、9カ月頃から、座ったまま足の力で漕いで移動するいざりを習得し、シャフリングベビーの仲間入りを果たしました。

なかなか移動の手段を覚えてくれず、仰向けのままねんねしてるか、お座りか、の日々が続いたころは、自分がいけないのかな、、と自分自身を責めてしまうこともありました。初めての育児というのもあって余裕がなかったんだと思います。

今日はシャフリングベビーである我が娘の成長記録とともに、シャフリングベビーの子を持つ母として、実際に私が心がけたことや行ったことをシェアしていこうと思います。

最後まで読んでくださるとうれしいです!

シャフリングベビーとは

座ったままお尻で移動すること

シャフリングベビーとは、座ったまま足の力を使って移動する赤ちゃんのことを指します。

英語で”shuffe”は”引きずる”という意味で、シャフリングベビー(shuffling baby)と呼ばれるようになったそうです。日本語では”いざりっ子”と言われることもあります。

多くの赤ちゃんは個人差がありますが、生後8~10カ月頃にハイハイするようになります。一方で、シャフリングベビーの赤ちゃんは、そもそもうつぶせの姿勢を嫌うことも多く、ずりばいもハイハイもせずに、お座りのままお尻を引きずって移動するようになります。

そのままハイハイをせずに、つかまり立ちする赤ちゃんもいるそうです。

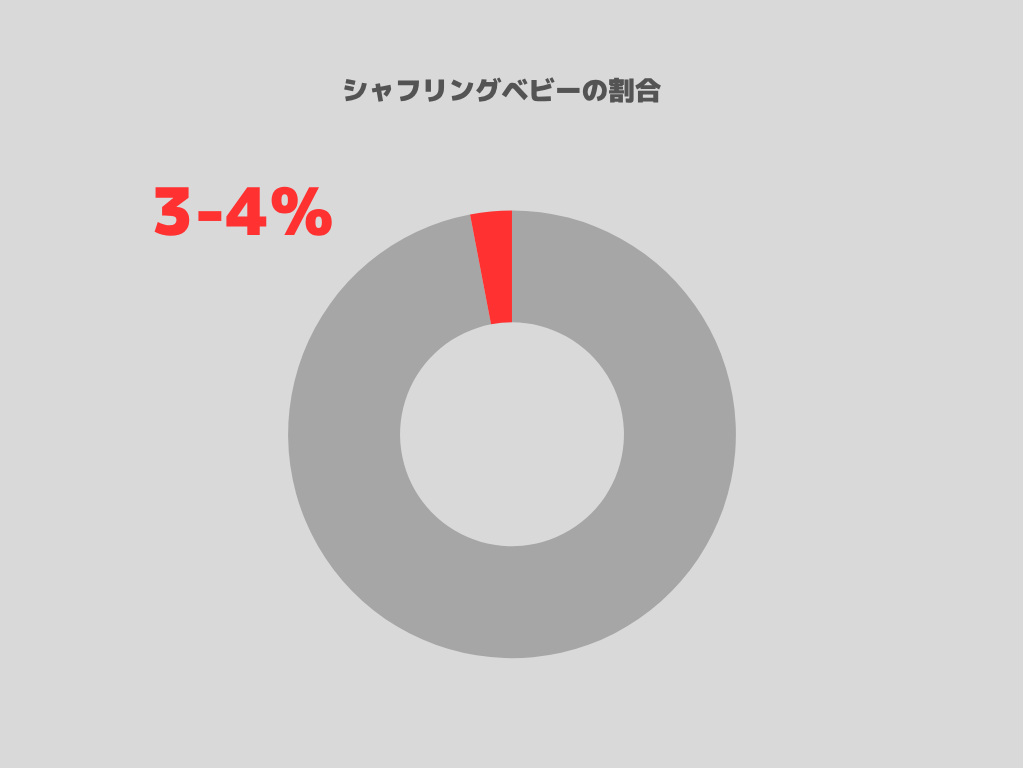

シャフリングベビーはどのくらいの割合でいる?

シャフリングベビーの割合は3~4%

実はシャフリングベビーの割合は約3~4%、約40人に1人の割合に相当するそうです。

この数字を見て、どう思いましたか?

私は、あれ、結構いるんだな!と率直に思いました。約40人に1人ということは各クラスに1人いてもおかしくないくらいの割合で、シャフリングベビーがいるということになります。

実際、母親から聞いてびっくりしたのですが、幼少期、私もハイハイはぜず、座ったまま移動するシャフリングベビーだったそうです。今のところ、シャフリングベビーに遺伝性はみられないみたいですが、性格などいろいろな環境因子があって、私の娘もシャフリングベビーになったのかなと思うようになりました。

障害と関係がある?

発達に直接関係がない場合がほとんどである

私もたくさん検索しましたが、シャフリングベビーだからといってその後の発達に影響がある場合はほとんどないそうです。

ですが、四つん這い→ハイハイの流れは、体の発達についてとても大事だそうで、ですが、シャフリングベビーの場合、そこをすっ飛ばしてしまうわけなので、つかまり立ち、歩き出すのが遅れるケースはよくあるみたいです。

そもそも、赤ちゃんの発達は個人差があって当たり前ですので、周りと比べすぎないことが一番だと思います。

シャフリングベビーになる原因は?

うつ伏せがきらい

赤ちゃんの中にはうつ伏せの姿勢を嫌う子もいます。うつ伏せの姿勢になりたがらず、寝返り返りしてお座りの姿勢に戻ってしまう子も少なくありません。

私の娘の場合、そもそも寝返りも好きではなかったので、仰向けでねんねしているか、お座りするときは私が座らせてあげることがほとんどでした!(座らせてあげちゃうのはあまりよくないみたいですが、、、)

慎重な性格

性格が慎重で、少し臆病なタイプの赤ちゃんの場合、お座りの姿勢が安定しているとそれを好み、あまり好奇心旺盛に動きたがらない場合があります。

まさにうちの娘もかなりの慎重派で、いろいろなことに敏感だったように感じます。

厚着している

80年代の統計に実際に出ているそうで、冬生まれの赤ちゃんより夏生まれの赤ちゃんの方がシャフリングベビーになる割合が高いそうです。驚きですね!

理由は、赤ちゃんがだんだんと自分の意志で動き出せるようになる4~6カ月頃に、夏生まれの赤ちゃんの場合はちょうど冬を迎え、厚着の季節になるからです。厚着をしていると、薄着のときよりも動きにくくなってしまうと考えられています。

お座りが好き

単純な理由ではありますが、赤ちゃんがお座りがとにかく大好きという場合もあります。お座りの姿勢は、両手が開くので、何かを持ったままの移動が可能になります。シャフリングベビーは、試行錯誤の故の姿なのかもしれません!

シャフリングベビーの娘の成長過程

とにかく寝返りしなかった

5カ月の時に初めて寝返りをしましたが、その後は周りの赤ちゃんのように、寝返りをくるくるするといったことは全くありませんでした。むしろ寝返りできたのは奇跡だったのでは?と思うほどでした。うつ伏せの姿勢をとにかく嫌っているようすで、うつ伏せにするとよく泣きました。10カ月頃まで検診で引っかかることはありませんでしたが、私の中で違和感を感じていたので、保健所の発達相談に参加したり、幼児教室に通ってみたり、できることはどんどん取り入れて、同じくらいの赤ちゃんとの交流をはかるように意識していました。

寝返りはしないがお座りはできた

お座りができるという表現があっているのかどうかわかりませんが、私が座らせてあげるとお座りは6カ月頃あたりからかなり上手でした。お座りの安定性だけは、周りの赤ちゃんより長けていたくらいでした。(笑)

今となっては、ここがよくなかったのかもと思うのですが、寝返りを促すことなく、座らせてあげてしまっていたので、気が付いたら仰向けねんねかお座りか、になってしまっていました。自分で寝た状態から座ったり、お座りからねんねの態勢になったりはなかなかできず、できるようになるまでにかなり時間がかかりました。

性格は慎重派

性格についてはかなりの慎重派だと思います。新しい場所や新しい人に会うと、緊張したり、人見知りしたりしていました。足の裏の刺激にもかなり敏感で、あまり足を地面につけたがらないのが印象的でした。

最後に

そんなこんなで、娘は9カ月頃からいざり習得。シャフリングベビーになりました。

座って移動する姿は、なんとも愛おしく、心配になったり周りと比べてしまうことももちろんありますが、娘らしさを大切に、娘のペースを守ろうと思うようにしています。

次の記事では、シャフリングベビーの娘の成長過程②として、どのように成長を見守っているのか、より具体的にお話ししたいと思います!

コメント